Кинобудка

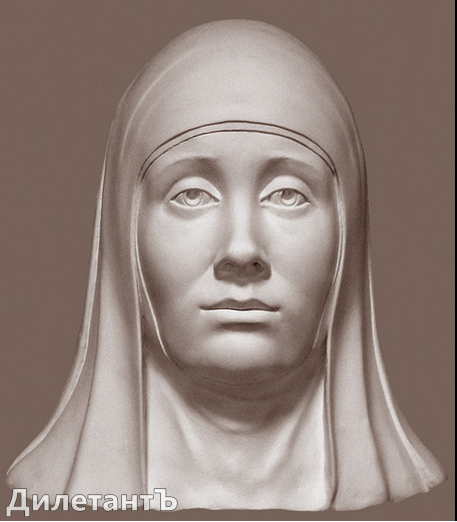

Дмитрий Донской и Евдокия Суздальская

«Мёртвые срама не имут…»

Прежде чем начать рассказ о любовных драмах и трагедиях Русских Государей – Великих Князей, Царей и Императоров – хотелось бы хотя бы кратко остановиться на примере, достойном восхищения и подражания. Рассказать о семье одного из самых почитаемых и любимых наших великих предков, о Дмитрии Иоанновиче, получившем титул Донского, за великую Куликовскую победу, и его супруге Евдокии Дмитриевне.

Начнём же с события, едва не ставшего трагичным для всей Руси, с испытания, которое выпало на то время, когда Дмитрий Иоаннович Донской уже оставил сей мир…

Лето 1395 года выдалось для Русской земли нелёгким. Минуло шесть лет, как ушёл в лучший мир святой благоверный князь Дмитрий Иоаннович, наречённый Донским. На долю его сына Василия Дмитриевича выпали тяжелейшие испытания – орда Тамерлана ворвалась в пределы нашего Отечества, захватила город Елец, достигла пределов Рязанского княжества и продолжила движение на Москву.

За пятнадцать лет, минувших с кровопролитной битвы с мамаевой ордой Русь ещё не успела полностью восстановить свои силы, ещё не подросли и не окрепли новые воины, её защитники. Невелика была пока и дружина Московского князя. Именно тогда Россия впервые услышала слова:

«Мертвые срама не имут».

Их произнёс Великий князь Василий Дмитриевич, перед тем, как выйти с немногочисленным своим войском навстречу врагу, на берег Оки, к Коломне. Берег Оки давно уже стал защитным рубежом Москвы, Коломна же – город, в котором венчались его родители – Дмитрий Иоаннович и Евдокия Дмитриевна.

Василий Дмитриевич и его воины решили стать на смерть на этом рубеже, чтобы враг, если и смог бы пройти к Москве, то только тогда, когда не останется в живых ни одного Русского витязя.

В эти дни великая княгиня Евдокия Дмитриевна поручила духовенству взять в Успенском Соборе города Владимира знаменитую икону Божией Матери, именуемую «Владимирская» и после молебна крестным ходом перенести её в Москву для защиты стольного града.

Августа 26 числа, года 1395 от Рождества Христова москвичи встретили икону на Кучковом поле, и когда вся Россия возносила свои молитвы к Пресвятой Богородице, возглашая: «Матерь Божия, спаси Землю Русскую», свершилось чудо.

В тот же самый день, как потом сообщили сакмагоны – пограничники, наблюдавшие за действиями Тамерлана – всё его огромное войско внезапно, словно по тревоге, снялось со своей очередной стоянки, и побежало прочь из русских пределов, впервые, не грабя, не сжигая селений, не уводя полон.

Впоследствии стало известно, что в тот самый момент, когда Владимирская икона достигла Кучкова поля, где ныне стоит Сретенский монастырь, Тамерлану, отдыхавшему в ханском шатре, было видение, от которого он пришёл в трепет, и немедленно призвал к себе всех своих мудрецов. Он рассказал им, как только что видел, словно наяву, огромную гору, с которой шли прямо на него Православные святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась Сама Царица Небесная, грозя ему и требуя покинуть пределы России.

Мудрецы пояснили, что явилась ему Пресвятая Богородица, великая защитница Русской Земли, и что перечить ей никак нельзя. Тамерлан знал, что даже в Яссах Чингисхана – суровом законе, строго исполняемом не одним поколением ордынцев, – было записано требование повиноваться воле Православных Святителей и не трогать Православную Церковь. Русь была спасена.

«Единою душою в двух телах…»

Ну а теперь настала пора поведать о самой Евдокии Дмитриевне, о том, как стала она супругой великого князя Московского Дмитрия Иоанновича.

Монах Варнава (Санин) писал о Дмитрии Московском:

«Скажем несколько слов о молодом князе. У его отца было прозвище – нет, не Московский, а Красный, т.е. Красивый. Скорее всего, и Димитрий тоже был красив. Согласно «Житию Димитрия Донского», был молодой князь крепок, высок, плечист и даже грузен, имел чёрные волосы и бороду. То же Житие описывает и характер князя: «Ещё юн был он годами, но духовным предавался делам, праздных бесед не вёл, непристойных слов не любил и злонравных людей избегал, а с добродетельными всегда беседовал»…

В качестве же основной личной черты автор Жития называет необыкновенную любовь князя к Богу – был Димитрий «с Богом все творящий и за Него борющийся».

Говорится в Житии и о том, что был князь человеком крайне активным, и в то же время практичным. Уже с 13 лет Димитрий возглавлял военные походы – но при этом проявлял милосердие к побеждённому врагу. Известно, что его наставником с детства был митрополит Алексий – энергичный деятель, опытный политик и дипломат. Князь советовался с ним по всем важным вопросам. Родители и единственный брат князя умерли, когда тот был ещё подростком.

И конечно он всегда слушал советов и наставлений отца Сергия Радонежского, великого молитвенника и заступника Русской Земли.

Именно Сергий дал добрый совет Дмитрию Иоанновичу просить руки Евдокии Дмитриевны, дочери Суздальского князя Дмитрия Константиновича.

Мой отец Фёдор Шахмагонов, посвятившие многие годы изучению эпохи Дмитрия Донского. Он исследовал практически все документы того времени и издал в 1981 году роман «Ликуя и скорбя», в котором реставрировал те давние события. В откровенной духовной беседе отец Сергий сказал молодому князю:

«– Браки у князей по любви на небесах свершаются, а на нашей земле ради упрочения царства земного. Верной спутницей твоему отцу была мать... До свадьбы они и не видели друг друга, но с той поры брянские князья всегда с Москвой. Дед твой, Юрий Данилович, взял в жёны сестру хана Узбека. Хан Узбек позволил Москве обуздать Тверь.

(…)

Дмитрий поднял голову, опять его чёрные глаза впились в лицо Сергия. Сергий спокойно выдержал горячечный их блеск.

– А кого ты мне посватаешь?

– Есть невесты у литовского Ольгерда. И сёстры, и дочери... Но не смирить тебе жадность литовского князя, не любо будет ему возвышение Москвы. Есть у тверских князей невесты, но тебе Тверь надо под Москву подводить, и тут тебе не подмога сватовство. Спёрся ты о княжении с Дмитрием Суздальским. Первый раз ты побил его, в другу рядь он сам от ярлыка отказался. Есть у него дочь Евдокия... Здесь сватовство скрепит, что ты силой ставил! Суздаль да Москва, ровно, что Москва и Владимир. Сомкнутся Москва с Нижним Новгородом через Суздаль, Белоозеро с Москвой то ж через Суздаль! Научись делать из врагов друзей – и неодолим будешь…»

Факт остаётся фактом – на всю жизнь научил отец Сергий князя Московского Дмитрия не спешить обнажать меч против соотечественников, а стремиться из врагов друзей делать.

«Не Суздаль главный враг – враг Орда, не дай хан Амурат ярлыка, в Суздаль и не посмели бы надеяться сесть на стол во Владимире и Москве. Суздальца, его сыновей да брата нет труда повергнуть в прах. Можно со стола согнать, можно и что похуже сделать. Делано! Всё бывало. Князь князя убивал, ослеплял... Но суздальцы и нижегородцы затаят обиду и месть, а готовится час, когда с ними заодно против Орды идти. Имел Дмитрий и весточку от Сергия, что говорено с Суздальцем о сватовстве».

И вот решено. Быть свадьбе, да вот где играть её? Необычна невеста. Князь Суздальский силён достаточно. Да был бит, но ведь и от ярлыка на княжение в пользу Москвы сам отказался. Понял, что Москва становится центром земель Русский – не мешать, а помогать надо. Ехать для венчания в Суздаль негоже Московскому князю, не по рангу это, но и в Москве венчание проводить тоже не дело. В обиду это Дмитрию Константиновичу. И выбрали Коломну… До сей поры коломчане помнят о том величайшем событии древности. Любой покажет, где то место, на котором свершилось венчание. Неподалёку оно от слияния двух рек российских Оки и Москвы-реки. Москва-река впадает там в Оку.

И снова обратимся к роману «Ликуя и скорбя»:

«Порешили венчаться в Коломне, в дальней крепости, что стоит на стороже от Орды. От Коломны недалёк двор великого князя рязанского Олега. На свадьбу зван, да скорее всего не приедет, не забыто, что князь Иван Данилович оттягал Коломну у Рязани. Пусть не едет, но услышит, что съехались в Коломну князья со всех земель, пусть узрит силу, обороняющую Москву. Не грозит сбор в Коломне и тверскому князю Михаилу, выходцу из князей микулинских. Вражда с Тверью давно завязана, неповинен в ней Дмитрий, а не забыта. Дед терзал Тверь, внуку отвечать ли?

Владыку коломенского, епископа Герасима, привязать, его рука простирается на рязанцев. А он ревнив к Москве, одним глазом на Москву смотрит, другим – на Рязань, так пусть он венчает московского князя и оба глаза к Москве обратит.

Коломна встретила князя Дмитрия колокольным звоном….»

Сохранились летописные свидетельства о том, как проходила 31 января 1366 года свадьба, и о том, какое впечатление произвели друг на друга Дмитрий Иоаннович и Евдокия Дмитриевна. В романе «Ликуя и скорбя» не литературный вымысел, там – перевод древних текстов на современный художественный язык. Ну, разве что слова молодожёнов подобраны под то, что произошло на самом деле.

«Евдокия ещё не отведала власти, но краем глаза успевала замечать, что юный её князь говорит твёрдо, слушают его покорно, склоняются головы и князей и бояр, хоть и безбород князь, а бояре и князья бородаты.

Прятали невесту до часа, пока в храм приехали, в храм вошла в свадебном облачении. Сверкнули радостно глаза жениха, понравилась. Обжёг взглядом – любить будет, а то самое страшное, коли не по сердцу жена, тогда мука, тогда тоска, тогда монастырь в конце...

Оковал их пальцы золотыми кольцами коломенский владыка Герасим. Из церкви ехали рядом, в одном возке. На улицах толпы, падает хмель, падает серебро инея на возок.

Князь гладил её пальцы своей нежной рукой и шептал:

– Какая ты красивая! Люб я тебе?

Князь поцеловал её ладонь, поцеловал пальцы и вдруг, охватив за плечи, прижал к себе и выпил слёзы с глаз поцелуями...

Гридница в хоромах коломенского тысяцкого Тимофея Вельяминова не вместила гостей. За большим столом великий князь и великая княгиня. По правую руку от Дмитрия ближние его родичи, а за ними воевода большой и старшие бояре.

По левую руку от Евдокии – её родичи, отец, мать, братья, суздальские князья да бояре.

А на том, на другом конце стола, самые почётные гости, два великих князя: тверской Михаил и рязанский Олег…».

Вот и первые результаты мудрого решения молодого, даже можно сказать юного Московского князя Дмитрия. Приехали-таки на свадьбу и князь Олег Рязанский, и князь Михаил Тверской. Первый шаг к союзу с ними, хотя и долог, очень долог путь к прочному единству.

«…За полночь пир начал утихать. Старшие бояре, что следили за обычаем, объявили, что пора вести молодых в опочивальню.

Закрылась тяжелая дубовая дверь, окованная медью. Князь заложил засов. В красном углу горела ярким языком лампада, освещая тёмный лик Спаса, каким видела его Евдокия на чёрном стяге московского князя, когда он встретил её у ворот Коломны. В кованом подсвечнике горели три свечи. Мягкие медвежьи шкуры скрадывали шаги, печь дышала жаром. Голубой полог над ложем расшит звездами. Дмитрий скинул с плеч горностаевую приволоку, взял со столика подсвечник с горящими свечами.

– Дай я тебя разгляжу! – сказал он, улыбаясь. Евдокия закрыла лицо руками, князь отвёл её руки и усадил в кресло. Сел у её ног, поставив подсвечник на пол.

– Как жить будем, сероглазочка? Как муж с женой или как князь с княгиней? Я полюблю тебя, ты красивая! Не знал я, что ты такая! Для Москвы, для княжества сватали, но надеялся, что так по сердцу придёшься!»

Полюбилась князю Дмитрию юная Евдокия, и она ответила на его любовь искренне. Брак, хоть и выгоден обеим сторонам, оказался, тем не менее, заключён не по расчёту, а по любви. И вся дальнейшая жизнь супругов стала тому подтверждением. Современник, кстати, написал о Димитрии и Евдокии такие слова:

«Оба жили единою душою в двух телах; оба жили единою добродетелию, как златоперистый голубь и сладкоглаголивая ластовица, с умилением смотряся в чистое зеркальце совести».

Составитель Жития князя Димитрия пишет, что бракосочетание юных князя и княгини «преисполнило радостию сердца русских».

И далее продолжает:

«Евдокия, несмотря на совсем юный возраст (а ей было всего 13 лет), сразу же проявила себя по отношению к народу по-матерински: помогала погорельцам отстраивать дома, на свои деньги хоронила умерших от чумы. Летописцы отмечали, что она тогда «много милости сотворила убогим».

Димитрий и Евдокия искренне полюбили друг друга.

«Любящего душа в теле любимого. И я не стыжусь сказать, что двое таких носят в двух телах единую душу и одна у обоих добродетельная жизнь. Так же и Димитрий любил жену, и жили они в целомудрии...» – так говорится о князе и княгине в летописях...»

Евдокия Дмитриевна, по воле которой была перенесена в Москву святая икона, ещё раз напомнила своим соотечественникам, что «Не в силе Бог, а в Правде».

В «Житии…» далее говорится:

«В 1370 г. Евдокия родила первого сына Даниила (он не прожил долго), в 1371 г. – второго, Василия. Так и повелось: каждые полтора года – по ребенку: 8 мальчиков и 4 девочки за 22 года семейной жизни. Князь же бывал в Москве наездами – в перерывах между военными кампаниями.

Следует сказать, что вся жизнь великокняжеской четы проходила под духовным руководством и благословением великих святых земли Русской: святителя Алексия и преподобного Сергия Радонежского, а также ученика преподобного святого Феодора, игумена Московского Симонова монастыря (впоследствии архиепископа Ростовского), который был духовником Евдокии. А преподобный Сергий, кстати, крестил самого Димитрия и двоих из его детей…»

Надо отдать Димитрию должное: человек христианских взглядов, он сначала действовал мягко.

Преподобный Сергий Радонежский по просьбе Димитрия или митрополита Алексея не раз уговаривал других князей примириться и встать под знамёна Москвы. И только когда все мирные методы были исчерпаны, московский князь выступал с позиции силы.

Укрепление Москвы обозлило Орду, и поход татар на Русь стал только вопросом времени. Обе стороны стягивали войска».

Решающие схватки с Мамаем

В 1378 году Мамая отправил на Русь тумен темника Бегича. Тумен – 10 000 войска. Сила по тем временам очень большая. Ведь для того, чтобы собрать равную дружину время нужно. Нельзя держать в строю такое количество воинов постоянно – работать нужно людям, иначе не поднять земли Русской.

О жестокой битве на реке Воже как то не любят у нас вспоминать. Историки из ордена русской интеллигенции любят другие сражения, такие, где у нас хоть какая-то, но неудача. Битва на Воже – битва особая.

Помню, как мой отец Фёдор Шахмагонов реставрировал эти события, сколько литературы перевернул, чтобы понять, каким образом Дмитрию Иоанновичу Московскому удалось наголову разбить врага и победить практически без потерь. То, что описано в романе, вовсе не вымысел – точный расчёт, составленные планы и схемы, чуть не сказал, что даже карточки огня приведены – но это уже из нашего времени… Тем не менее очень и очень часто расспрашивал он о современной тактике, поскольку есть некоторые принципы ведения боя, которые не меняются даже по мере изменения средств поражения.

В специальных работах, вышедших ещё до издания романа, Фёдор Шахмагонов доказал, что на Руси в преддверии решающей схватки с ордой было развёрнуто производство ручных и станковых самострелов – в Европе то они уже активно применялись во многих известных в то время битвах. Описание битвы на Воже сделано на строгой документальной основе.

Вот как происходило это первое победное столкновения с ордой за долгие, очень долгие годы.

«Развернули перед шатром чёрное знамя московского войска с белым шитьем Нерукотворного Спаса. Выстроились тумены Бегича. Ударили бубны, посылая ордынцев в бой, снялись первые тысячи. Первые тысячи повел в бой эмир Ковергуй. У него под началом пять тысяч всадников. Его пять рядов должны проломить копья пеших. Он был уверен, что от крика, от конского топа, от конского храпа побегут русы.

Луки готовы пустить стрелы. Ближе и ближе проклятый строй копейщиков. Шевельнулись длинные копья и наклонились встречь лаве всадников. Ковергуй ждал этого, он был уверен, что стрелы достанут русов, копья не защищают от летучей смерти. Тысяча шагов осталась до русов. Почему же их конные не идут навстречу? Стоят, как и пешие. Стоят, а конным стоя принимать удар конных – это гибель.

Никогда ещё Боброк не видел и не слышал залпа из четырёх тысяч самострелов, не видел и Дмитрий, не видел князь Андрей Ольгердович, не видел Тимофей Васильевич, московский окольничий, ничего не ведали о силе залпа из самострелов князь Олег, Даниил Пронский и рязанский боярин Назар Кучаков.

Звон пружин, опустивших тетиву, заглушил конский топот и визг ордынцев, полёт четырёх тысяч стрел рванул воздух как громом, удар стрел о цель отозвался горным обвалом. В первую тысячу всадников пришло четыре тысячи железных стрел. Второй ряд ворвался в мятущихся коней, перескочил через павших всадников. Вторая тысяча ордынцев получила ещё две тысячи стрел.

И этот ряд Ковергуя был повержен, пал, пронзённый насквозь железной стрелой, и сам Ковергуй.

Третья тысяча всадников вырвалась из смертной полосы, потеряв стройность. Ей дали выровняться, ордынцы успели пустить стрелы, но стрелы были встречены колыханием длинных копий с повязанными у наконечников конскими хвостами и потеряли убойную силу. На расстоянии в пятьсот шагов в тысячу всадников третьей линии пришло ещё две тысячи железных стрел.

Остановились бы и четвёртый и пятый ряды тумена Ковергуя, да жали на них задние ряды. Четыре тысячи железных стрел в грудь двум тысячам всадников. Залп не по цели, залп по сплошной стене всадников.

Мешая строй, не лавой, а тучей, перекатились ещё две тысячи всадников через убитых. Метались кони, бились на земле, топтали раненых. Не шелохнулся строй пеших воинов, стальная дуга наклонилась в напряжении. Достать до копейщиков, другого и нет в мыслях у ордынцев, ярость и отчаяние, отчаяние и ярость. Два залпа один за другим, четыре тысячи железных стрел в упор, с расстояния в двадцать пять шагов. Этот удар не стрел, что удар копий.

Между всадниками тумена Бегича и строем копейщиков не осталось ни одного ряда. Бегич вёл своих нукеров, Бегич рвался к пешему строю, Хазибей и Корабалук рвались к конным русам.

Никто не поднимал лука, загородились щитами от смертоносных стрел, должны они иссякнуть. Бегич не поверил своим глазам. Он слышал, что трубы русов подали какой-то сигнал. Он даже не понял, что случилось, ему сначала показалось, что его конь убыстрил бег. Нет! Конь шёл мелкой рысью, пеший строй русов перешагнул через мертвые ряды ордынцев и шёл навстречу, выставив копья. Пешие шли на конных, нигде не изломав линии строя длинной в поприще. Так пахари, так ремесленники не ходят, так могли ходить, только воины Александра Двурогого. Подумалось было, вот о чём надо упредить Мамая! Орде конец! Подумалось, и пал Бегич, пронзённый стрелой. Стрела пробила щит, пробила стальное зерцало арабской работы и вышла из спины Бегича. Падая, он видел, что валится небо на его воинов.

Вновь затрубили трубы в стане русов. Дмитрий подал знак к удару конным полкам…»

И важный итог, прозвучавший в романе после описания полного поражения врага, настолько полного, что и бежать от русских было почти уже некому. Тысячи полегли в бою, практически не сумев нанести вреда русскому войску.

«Первым заговорил Андрей Ольгердович.

– Видел я, брат мой старейший, много битв... Бился с немецкими рыцарями, ходил на Орду, водил полки с отцом. Скажу, закатилась звезда Орды! С твоим войском готов идти в любые страны, нет силы, способной его остановить, как не было силы, что могла бы остановить войско Александра Македонского.

– Слова твои, брат мой Андрей, радуют моё сердце, – ответил Дмитрий. – Я никуда не собираюсь вести это войско. Создано оно лишениями и смертным трудом, дабы отстоять родную землю. Не для завоеваний оно создано, а оберечь труд наш, землю нашу, детей наших, чтоб не погасла свеча, и не пресекся род русский»...

Наступил 1380 год. Хан Мамай, взбешённый поражением темника Бегича, два года готовился к тому, чтобы окончательно стереть с лица земли непокорную Русь. По разным оценкам он собрал войско, превышающее 200 тысяч человек. Дмитрий Иоаннович и его двоюродный брат Владимир Серпуховской смогли собрать не более ста тысяч. Ждали орду… Ждали нашествия, быть может, равного Батыеву. Приходили данные из орды – разведка работала. Ждали сообщений от сакмагонов – так именовалась пограничная стража Древней Руси. Сакма по-татарски след – след гнать, то есть обозначать следы ордынские дымами от подожжённых копен сена, заранее сложенных вдоль границ на большую глубину.

Дмитрий Иоаннович ездил к преподобному Сергию за благословением. В «Житиях преподобного Сергия Радонежского» говорится:

«Он пришёл к святому Сергию, потому что великую веру имел в старца, и спросил его, прикажет ли святой ему против безбожных выступить: ведь он знал, что Сергий – муж добродетельный и даром пророческим обладает….»

А в «Житии Дмитрия Донского, благоверного Великого князя Московского» говорится:

«Воздав здесь своё смиренное поклонение Господу Сил, великий князь сказал святому игумену: «Ты уже знаешь, отче, какое великое горе сокрушает меня, да и не меня одного, а всех православных: ордынский князь Мамай двинул всю орду безбожных татар. И вот они идут на мою отчизну, на Русскую землю, разорять святые церкви и губить христианский народ... Помолись же, отче, чтобы Бог избавил нас от этой беды!»

Святой же, когда услышал об этом от великого князя, благословил его, молитвой вооружил и сказал: «Следует тебе, господин, заботиться о порученном тебе Богом славном христианском стаде. Иди против безбожных, и если Бог поможет тебе, ты победишь и невредимым в своё отечество с великой честью вернёшься».

Великий же князь ответил:

«Если мне Бог поможет, отче, поставлю монастырь в честь пречистой Богоматери!»

И, сказав это и получив благословение, ушёл из монастыря и быстро отправился в путь…

В «Сказаниях о мамаевом побоище» повествуется о начале великого похода Дмитрия Московского против ордынцев:

«20 августа 1380 года ясным утром князь с княгиней и детьми молился в соборном Успенском храме, обращался к Пречистой, припадал к раке святого Петра, просил его помощи, а потом перешёл в Архангельский собор, где поклонился гробам родителя и деда. «Княгиня же великая Евдокия Дмитриевна, и Владимирова княгиня Мария, и других православных князей княгини, и многие жёны воевод, и боярыни московские, и простых воинов жены провожали их и от слез и рыданий не могли вымолвить и слова, в последний раз целуя мужей своих. Князь же великий и сам едва удерживался от слёз, не стал плакать при людях, но в сердце своем весьма прослезился. И, утешая княгиню свою, так сказал: «Жена! Если Бог за нас, то кто против нас?»

И сел на любимого коня своего, и все князья и воеводы сели на коней своих и выступили из города. Великая же княгиня Евдокия со своею невесткою, Владимировой княгиней Марией, и с воеводскими женами, и с боярынями взошла в златоверхий свой терем набережный и села на рундуке под стекольчатыми окнами. Ибо в последний раз видит она великого князя, слезы проливая, словно речной поток...».

В канун битвы прискакал от Сергия Радонежского гонец с грамоткой, в которой говорилось:

«Без всякого сомнения, господин, смело вступай в бой со свирепостью их, нисколько не устрашаясь, – обязательно поможет тебе Бог».

Тогда князь великий Дмитрий и всё войско его, от этого послания великой решимости исполнившись, пошли против поганых, и промолвил князь:

«Боже великий, сотворивший небо и землю! Помощником мне будь в битве с противниками святого твоего имени».

Так началось сражение, и многие пали, но помог Бог великому победоносному Дмитрию, и побеждены были поганые татары, и полному разгрому подверглись: ведь видели окаянные против себя посланный Богом гнев и Божье негодование, и все обратились в бегство. Крестоносная хоругвь долго гнала врагов. Великий князь Дмитрий, славную победу одержав, пришёл к Сергию, благодарность принеся за добрый совет. Бога славил и вклад большой в монастырь дал».

Евдокия ждала супруга своего в Москве, ждала в тревоге и надежде. Она занималась детьми, подбадривала княгинь и боярынь, чьи мужья вышли битву с Мамаем.

В «Сказании о Мамаевом побоище» упоминается её обращение перед битвой к «княгиням, боярыням, женам воеводским и женам служних».

«Господи, Боже мой, Всевышний Творец, взгляни на моё смирение, удостой меня, Господи, увидеть вновь моего государя, славнейшего среди людей великого князя Дмитрия Ивановича. Помоги же ему, господи, своей твердой рукой победить вышедших на него поганых половцев. И не допусти, господи, того, что за много лет прежде сего было, когда страшная битва была у русских князей на Калке с погаными половцами, с агарянами; и теперь избавь, Господи, от подобной беды, и спаси, и помилуй! Не дай же, Господи, погибнуть сохранившемуся христианству, и пусть славится имя Твоё святое в Русской земле! Со времени той калкской беды и страшного побоища татарского и ныне уныла Русская земля, и нет уже у неё надежды ни на кого, но только на Тебя, Всемилостивого Бога, ибо ты можешь оживить и умертвить. Я же, грешная, имею теперь две отрасли малых, князя Василия и князя Юрия: если встанет ясное солнце с юга или ветер повеет к западу – ни того, ни другого не смогут ещё вынести. Что же тогда я, грешная, поделаю? Так возврати им, Господи, отца их, великого князя, здоровым, тогда и земля их спасётся, и они всегда будут царствовать».

То был не традиционный для русских княгинь «плач», а призыв «победить противных супостатов».

Куликовская битва прогремела 8 сентября 1380 года и окончилась полной победой русского воинства. Потери были велики. Преподобный Сергий, предрекал Дмитрию Иоанновичу, что будет «кровопролитие ужасное», но предрёк он и победу. Предсказал он также «смерть многих героев православных, но спасение великого князя».

Историк Сергей Михайлович Соловьев отметил:

«Летописцы говорят, что такой битвы, как Куликовская, ещё не бывало прежде на Руси; от подобных битв давно уже отвыкла Европа… Куликовская победа была из числа тех побед, которые близко граничат с тяжким поражением. Когда, говорит предание, великий князь велел счесть, сколько осталось в живых после битвы, то боярин Михайла Александрович донёс ему, что осталось всего сорок тысяч человек… В этой ужасающей сече был ранен и князь Димитрий. Его долго искали по всему полю, усеянному трупами, и, наконец, «двое ратников, уклонившись в сторону, нашли великого князя, едва дышащего, под ветвями недавно срубленного дерева».

В Житии отмечено, что любовь и молитва жены оберегала, спасала и – помогла выжить князю.

Итак, победа была одержана, но не окончились беды для Русской земли, ослабленной большими потерями воинов. Этим воспользовался хан Тохтамыш, который предпринял поход в 1382 году. Как только разведка сообщила о начале нашествия, Дмитрия Донской отправился в Волок Ламский собирать войско. Евдокия Дмитриевна осталась в Москве с малыми детьми, да ещё и в ожидании рождения девятого ребёнка. Сразу после родов выехала к мужу.

В Москве было неспокойно. Ждали нашествия татар, ждали новых напастей, возможно даже погибели. Все понимали, что ордынцы не простят того, что Русь вырвалась из-под ига и расправляла крылья.

Чудом удалось вырваться из города, который вскоре был осаждён. Стойко держались москвичи, и вскоре Тохтамышу стало ясно, что не взять ему Москвы до подхода Дмитрия Донского, которого он после разгрома Мамая побаивался.

И тогда он пошёл на хитрость. Прибывшие под стены Москвы новгородские князья целовали крест в том, что Тохтамыш не тронет никого. Только войдёт в Кремль и сразу отправится назад. Разумеется, обещаний ордынцы выполнять не собирались. Едва были открыты ворота и знать, оставшаяся в городе вышла навстречу Тохтамышу, как тут же ордынцы сделали нападение и порубились всех до единого. Москва была разграблена и сожжена. В Кремле горело всё, что могло сгореть. Были уничтожены древние книги, берестяные грамоты, перебито 24 тысячи жителей. Уцелело не более 6 тысяч.

Бесчинства продолжались недолго. Узнав, что войско Дмитрия Донского приближается к Москве со стороны Волока Ламского, Тохтамыш поспешно бежал.

Нелёгкими были и последующие годы. В 1383 году умер отец Евдокии Дмитриевны князь Дмитрий Константинович. А тут ещё пришло время получать ярлык на княжение у нового ордынского хана. Победа на Куликовом поле явилась пока лишь началом освобождения из-под ига. Поездка за ярлыком была крайне опасной. Совершенно очевидно, что Дмитрию Донскому живым из орды не вернуться. Решили послать старшего сына Василия Дмитриевича, которому едва исполнилось 13 лет. Снова горе для Евдокии Дмитриевны – только оплакала отца, а тут разлука с сыном, да какая. Что ожидало его в орде?

Хан оставил у себя Василия, потребовав невероятный выкуп – не было таких средств в Москве, ещё не оправившейся после Куликовской битвы и нашествия Тохтамыша.

Лишь в 1386 году Василию был устроен побег. Но взято обещание, что за помощь в организации побега, он женится на дочери наместника Литвы Витовта.

Раны, полученные на Куликовом поле, не прошли для Дмитрия Иоанновича даром. Здоровье пошатнулось, и в 1389 году ему стало совсем плохо.

Трогательным было прощание князя с женой и детьми. Княжеский стол он завещал старшему сыну, 18-летнему Василию Дмитриевичу, предупредив, однако, чтобы во всём беспрекословно слушался матери.

В духовном завещании написал:

«Приказываю детям своим и своей княгине. А вы, дети мои, живите за один, а матери своей слушайтесь во всём; если кто из сыновей моих умрёт, то княгиня моя поделит его удел на остальных сыновей моих: кому что даст, то тому и есть, а дети мои из её воли не выйдут… А который сын мой не станет слушаться своей матери, на том не будет моего благословения».

Сердце Дмитрия Донского остановилось в мае 1389 года. Ему не исполнилось и 39 лет.

Погребён победитель Мамая в Архангельском соборе Московского Кремля. С тех пор Архангельский собор Кремля стал общей семейной усыпальницей великокняжеских и царских семей Российского государства…

Святая Ефросинья Московская

В сердце Евдокии Дмитриевны кончина мужа отозвалась невыносимой болью, ведь она очень любила его и ласково называла его «свет мой светлый».

Александр Нечволодов в «Сказаниях о Русской Земле» писал:

«Мы много видели в Древней Руси добродетельных княгинь и счастливых браков, но брак Дмитрия Иоанновича Московского отличался особым благословением Божиим. Юная княгиня Евдокия была совершенно исключительной женщиной по своей необыкновенной набожности, кротости и глубокой привязанности к мужу…

Конечно, брачный союз таких двух людей, скреплённый глубокой любовью, должен был быть весьма счастлив, и, разумеется, в этом семейном счастье и черпал Дмитрий свои необыкновенные силы для борьбы с теми неожиданными, сложными и чрезвычайно грозными обстоятельствами, которые сопровождали всё его великое княжение.

И недаром Дмитрий Донской, почувствовав приближение своей кончины, строго наказал своим детям быть во всём послушными матери и действовать единодушно во славу Отечества, исполняя материнский наказ и материнскую волю».

Сколько усобиц знала Русь, не сосчитать, но Евдокия Дмитриевна сумела удержать своих сыновей от ссор и раздоров. Они любили её, верили ей и всегда слушались её, помня наказ своего великого отца.

О достоинствах великой княгини можно говорить много. Важно одно. Нет разночтений в том, что именно она смогла содействовать укреплению централизованной княжеской власти в трудное для Русской Земли время. Вполне естественно, это не нравилось врагам единой и могучей Руси, коих, увы, всегда достаточно на нашей земле.

«Ведя строго подвижническую жизнь, – читаем мы в «Сказаниях о Русской Земле», – Евдокия Дмитриевна, следуя примеру своего мужа, держала это в тайне, а на людях показывалась всегда с весёлым лицом, нося богатые одежды, украшенные жемчугом. Конечно, она делала это, чтобы являться в глазах толпы с видом, подобающим высокому званию великой княгини. Однако, некоторые злонамеренные люди стали распространять о ней дурные слухи, которые дошли и до одного из её сыновей – Юрия. Юрий в беспокойстве сообщил о них матери. Тогда Евдокия Дмитриевна созвала детей в молельню и сняла часть своих одежд. Увидя худобу её тела, изнуренного постом и измученного веригами, они ужаснулись, но Евдокия Дмитриевна просила их не говорить об этом никому, а на людские толки о ней советовала не обращать внимания».

После ухода в мир иной своего супруга Евдокия Дмитриевна основала Вознесенскую женскую обитель. Перед кончиной своей, последовавшей 7 июня 1407 года, она чудесно исцелила одного слепца и приняла иночество с именем Ефросиньи.

В Сказание повествуется, что вступление великой княгини на монашеский путь было ознаменовано Божиим благословением и чудом. Одному нищему слепцу великая княгиня явилась во сне в канун своего пострига и обещала исцелить его от слепоты. И вот, когда Евдокия шла в обитель на «иноческий подвиг», слепец-нищий, сидевший при дороге, обратился к ней с мольбой:

«Боголюбивая госпожа, великая княгиня, питательница нищих! Ты всегда довольствовала нас пищею и одеждою, и никогда не отказывала нам в просьбах наших! Не презри и моей просьбы, исцели меня от многолетней слепоты, как сама обещала, явившись мне во сне в сию ночь. Ты сказала мне: завтра дам тебе прозрение, ныне настало для тебя время обещания».

Великая княгиня, будто не замечая слепца и не слыша его мольбу, прошла мимо, но перед этим как бы случайно опустила на слепца рукав рубашки. Тот с благоговением и верою отёр этим рукавом свои глаза. И на виду у всех совершилось чудо: слепой прозрел!»

Православная Церковь причислила Евдокию Дмитриевну к лику святых, и почитается она под именем святой Ефросиньи.

Судьба Владимирской иконы

Ну а теперь возвратимся к тому эпизоду, с которого начато повествование. Евдокия Дмитриевна показала себя величайшей прозорливецей, но она продемонстрировала и знания летописи Русской Земли. Ведь совсем не случайно она поручила духовенству принести крестным ходом в Москву именно икону Божией Матери, именуемую «Владимирская».

Удивительная судьба иконы… Написана она самим Лукой-евангелистом на доске стола, за которым трапезовали Матерь Божия со Своим Сыном. Лука преподнёс икону Пресвятой Богородице во время Её земной жизни. Внимательно посмотрев на икону, Она пророчески изрекла:

«Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет!».

По мере исхода истинного благочестия на северо-восток, в том же направлении перемещалась и икона. В V веке при греческом императоре Феодосии Младшем она перенесена из Иерусалима в Царьград, а в ХII веке её привезли оттуда в дар князю Юрию Владимировичу Долгорукому, который и поместил её в Вышгородский девичий монастырь.

Вскоре Юрий Долгорукий посадил на княжение в Выжгород своего сына князя Андрея, чтобы тот всегда был рядом с ним – с молодых лет показывал сын необыкновенные способности в государственных и военных делах, в дипломатии. Был он нелицемерно верующим. А потому с великим почтением относился и к главной святыне Вышгородского девичьего монастыря – иконе Божией Матери, тогда ещё не имевший того имени, под которым она вошла в славную летопись Русской Земли.

Но, видно, в погрязшей в братоубийственной бойне киевской земле не место было святой иконе.

В «Сказаниях о Русской Земле» Александр Нечволодов писал:

«В 1155 году с иконой произошло несколько чудесных явлений. Она сама собою выходила из киота, и в первый раз её видели стоящей среди церкви на воздухе; потом, когда её поставили в другом месте, она обратилась лицом в алтарь. Тогда её поставили в алтаре за престолом, но и там она сошла со своего места».

В энциклопедическом духовном издании «Православном букваре» читаем: «Видя множество чудес от принесённой святой иконы Божией матери, благоверный князь Андрей умолял Пречистую Богородицу открыть ему святую волю Свою. Долго молился Андрей перед святой иконой, имея желание переселиться в Северную Русь, веруя и надеясь на заступление Царицы Небесной. И Пречистая Владычица услышала немолчный вопль Своего избранника и видимым Знамением указала волю Свою, подкрепляя стремление князя идти на Север. И тайно от всех молодой князь со священником и дьяконами весной 1155 года выехал из Киева и, как великое сокровище и благословение Божией Матери, взял с собой Чудотворную Икону».

Писатель рубежа XIX – XX веков, непревзойдённый певец Русского Самодержавия Николай Иванович Черняев в книги «Мистика идеалы и поэзия Русского Самодержавия» в своё время отметил, что всё великое, священное Земли имеет мистическую основу и что этого не могут понять лишь те, кто заражён «республиканскими и демократическими предрассудками», что «мистика Русского Самодержавия всецело вытекает из учения Православной Церкви о власти и из народных воззрений на Царя, как на Божиего пристава».

Сама Божия Матерь, по Промыслу Создателя, посредством Иконы Своей осуществляла высшее Божественное водительство мыслями и делами князя Андрея Юрьевича. Когда князь с молебным пением поднял своими руками чудотворный образ и ночью покинул Вышгород, чтобы отправиться на Север, в Суздальскую Землю, свершилось великое действо, до сих пор ещё по достоинству не оценённое.

Чудеса в Вышгородском девичьем монастыре подробно описаны лишь в «Житии…» князя, в «Сказаниях о Русской Земле» Александра Нечволодова и в некоторых духовных книгах. Историки умолчали о них. Впрочем, в эпоху безбожия, которая стартовала задолго до революции, это всё уже казалось неправдоподобным, ведь учёные в области естествознания, выполняя заказ ордена русской интеллигенции, отрицали Бога и Божественное в событиях Земной жизни. Но естествознание, как точно отметил Николай Черняев, не могло и объяснить, почему происходят те или иные явления, в том числе и телепатические. Но не могли же безбожники признать, что Вседержителю и Царице Небесной ничего не стоит, если это необходимо, передвигать те или иные предметы, чтобы выказать волю Свою, помочь понять Промысел Божий.

В безграничных возможностях Бога и Божией Матери князь Андрей Юрьевич и его спутники смогли убедиться в пути. Проводник, посланный князем искать брод в разлившейся реке, едва не утонул вместе с конём, но чудом спасся, как указано в Житии…, по молитве князя, которую тот прочитал перед иконой Божией Матери.

Но главное мистическое событие, повлиявшее на весь ход Русской истории, произошло у нынешнего Боголюбова, а в то время просто пустого места на развилке Владимирской и Суздальской дорог. Именно на развилке лошади, которые везли киот с чудотворной иконой, встали.

В официальной истории говорится, что князь устал и заночевал на развилке. Ночью ему приснилась Пресвятая Богородица, и он на месте ночлега построил церковь и монастырь. В предыдущих главах мы поместили рассказ о тех событиях, которые произошли после остановки лошадей. Именно Явление и Откровение Пресвятой Богородицы заставили князя изменить свой план и повернуть на Владимир, а затем исполнить то, что повелела ему Небесная Владычица.

Но есть и другие источники, подробнее освещающие то события. Описал его и Александр Нечволодов.

Вечером 17 июля 1155 года, когда небольшой отряд, состоящий из свиты князя Андрея Юрьевича, сына Юрия Долгорукова, достиг развилки Владимирской и Суздальской дорог, имея по воле князя, возглавлявшего отряд, конечным пунктом своего пути не захолустный в ту пору Владимир, а богатый боярский Ростов, лошади, которые везли киот с чудотворной иконой Божией Матери, взятой князем Андреем Юрьевичем из Вышгородского монастыря, встали. Князь повелел заменить лошадей, но и другие не двинулись с места. И тогда Андрей Юрьевич понял, что дело не в лошадях, а в иконе.

Князь позвал священника Николая, которого взял из нелюбезного ему Вышгорода, в свой любезный Суздальский край, и попросил совершить молебен перед иконой Божией Матери, той самой, что писана самим Лукой-евангелистом и о которой Сама Пресвятая Богородица сказала, что с этой иконой будет благодать Её и Рождшегося от Неё.

Для молебна раскинули шатёр, где и поставили икону. Вся свита участвовала в молебне, ещё не осознавая умом, но ощущая сердцем важность свершаемого.

Когда перевалило за полночь, князь отпустил свиту и остался перед иконой один, продолжая искреннюю и усердную молитву.

Утомлённые дорогой, княгиня с детьми, священник, слуги – все уснули. Тишина опустилась на небольшой лагерь. И лишь князь Андрей Юрьевич оставался, преклонённый, перед иконой.

И вдруг, как свидетельствует «Житие благоверного князя», шатёр озарился неземным Божественным светом, и Сама Царица Небесная предстала перед Андреем Юрьевичем во всём своем ослепительном великолепии.

«Книга о Пресвятой Богородице» так передаёт нам священный образ Царицы Небесной:

«Она была роста мерного, немного выше среднего; цвет Её лица был как цвет зерна пшеничного; волосы у Неё были светло-русые и несколько златовидные; глаза ясные, взгляд проницательный, с зрачками как бы цвета маслины; брови немного наклонённые и довольно чёрные; нос продолговатый; уста, подобные цвету розы, исполненные сладких речей; лицо не круглое и не острое, но несколько продолговатое; руки и пальцы длинные». (Книга о Пресвятой Богородице. М.,Сретенский монастырь, 2000 г., с.172).

Пресвятая Богородица, как гласит предание, явилась князю Андрею Юрьевичу со свитком рукописи, по другим источникам, с хартией в руках и он услышал голос Её:

«Не хочу, чтобы ты нёс образ Мой в Ростов. Поставь его во Владимире, а на сём месте воздвигни церковь каменную Рождества Моего и устрой обитель инокам».

Произнеся эти слова, Пресвятая Богородица молитвенно подняла руки, и князь Андрей Юрьевич увидел Христа Спасителя, благословение которого приняла Царица Небесная. Спаситель благословил священное деяние Своей Матери, и видение исчезло.

Князь Андрей Юрьевич застыл поражённый. Он был, отчасти, прежним, но уже и другим, ведь не случайно в руках Царицы Небесной был свиток рукописи. В некоторых источниках, как уже упоминалось, свиток именуют хартией. Хартия же, по трактовке автора «Словаря Русского Языка» С.И. Ожегова, документ важного общественно-политического значения. Тем не менее, почти никто из историков не обратил на упоминание летописцами о хартии в руках Пресвятой Богородицы, полагая, видимо, такую деталь незначащей.

Но ничего случайного и незначащего в токе событий прошлого не бывает, а тем более их не бывает в событиях священных, событиях высшего порядка. В момент Явления и Откровения Пресвятой Богородицы свиток не материализовался. Он исчез вместе с Царицей Небесной. Но, можно полагать, что содержание этого свитка материализовалось в великих делах благоверного князя Андрея Юрьевича, совершённых им во благо единства и могущества Русской Земли.

Почему же избран был для милости Божией именно князь Андрей Юрьевич, сын Юрия Долгорукова, почему именно он был удостоен Явления и Откровения Пресвятой Богородицы?

Ответ надо искать в жизни и деятельности князя до того священного момента, в его вере, в его воспитании, в его душевных и духовных качествах, в его характере, в его отношении к людям, в мудрости, в мужестве и отваге, которыми он отличался среди современников.

Всё это прекрасно знала Евдокия Дмитриевна, знала она и о том, как почитал первый русский Самодержавный Государь (не по имени, но по существу) Андрей Боголюбский, знала, что икону эту он брал с собой во многие военные походы и в весьма опасный и важный поход.

Александр Нечволодов писал об этом: «Князь построил здесь (на месте Явления и Откровения Пресвятой Богородицы – Н.Ш.) каменную церковь и монастырь, обнеся всё место каменными стенами; скоро новое селение сделалось городом и любимым местом пребывания князя Андрея Юрьевича», который дал ему название Боголюбово, отчего и сам был наречён Боголюбским. Он часто говаривал, что Пресвятая Богородица возлюбила это место.

«Икону же он, – читаем далее у Александра Нечволодова, – поставил во Владимире и украсил её с таким богатством, которое почиталось дивным для его времени… Вера в непрестанную Заступницу и Помощницу молящихся людей распространилась по всей Суздальской Земле, чему особенно способствовали многие чудесные события».

Впоследствии же икона стала называться Владимирской и явилась главной святыней Русской Земли, благодаря помощи, неоднократно явленной через неё России и Русскому народу в годины тяжёлых испытаний.

Чтобы увековечить Явление и Откровение Пресвятой Богородицы, Андрей Боголюбский поручил написать икону, на которой отразить события 17 июля 1155 года. Она стала именоваться «Боголюбской».

Когда строительство церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Боголюбове было завершено, князь приказал поместить там Боголюбскую икону Божией Матери и установил ежегодное празднование в честь Явления Пресвятой Богородицы, которое утвердилось в Русской Православной Церкви.

Святитель Иоанн Ладожский отметил:

«На Великокняжеском столе Андрей вёл себя не как старший родич, но как полновластный Государь, дающий ответ в своих попечениях о стране и народе единому Богу. Его княжение было ознаменовано многочисленными чудесами, память о которых доселе сохраняется Церковью в празднестве Всемилостивому Спасу 1(14) августа, благословившему князя на его Державное служение.

Сам праздник был установлен после того, как, победив в 1164 году восточных камских болгар, князь, молившийся по окончании сражения, видел чудесный свет, осиявший всё войско, исходивший от Животворящего Креста Господня. В тот же день видел свет от Креста Господня и греческий император Мануил, одержавший победу над сарацинами. В память об этих событиях оба Государя и согласились установить церковный праздник.

Тогда же, в 1164 году, был установлен и праздник в честь Покрова Божией Матери, ставший любимым церковным праздником Русского Народа 1(14) октября».

Покров есть праздник национального торжества, великой радости принятия Пресвятой Богородицею под Свой Омофор Святой Руси.

Спустя год Андрей Боголюбский построил знаменитый храм «Покрова на Нерли» – первый из храмов, посвящённых празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Этот храм был сооружён как «приношение похвал Богу за победу над врагами и прославление Богоматери, принявшей под Свой Покров Русь Православную».

Само же празднование Покрова Пресвятой Богородицы совершается в память события, происшедшего в Х веке.

Вот как описано оно в «Букваре: начала познания вещей Божественных и человеческих»: «Матерь Божия со святыми на воздухе молилась за город и затем сняла с Себя блиставшее наподобие молнии покрывало, которое носила на главе Своей и, держа его с великой торжественностью Своими Пречистыми руками, распростёрла над всем стоящим народом. И до тех пор пока Пресвятая Богородица пребывала там, видимо было и покрывало. По отшествии же Её, сделалось и оно невидимо, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать бывшим там. Греки ободрились и сарацины, осаждавшие город, были отражены».

Учреждение праздников и возведение храма «Покрова на Нерли» имели колоссальное значение для Русской Земли. Недаром храм этот в устье реки Нерли при впадении её в Клязьму строился всенародно. В «Букваре…» говорится: «По воле князя Андрея из привозимого белого камня для строительства Успенского собора во Владимире откладывалась десятая часть для Покровской Церкви. Здесь зодчие и мастера сделали булыжное основание искусственного холма, поверхность его облицевали белокаменными плитами. Варвары Батыя не тронули храма, и ежегодный разлив двух рек в течение 7 веков не подмывал основание его. Были некоторые попытки разорить, разрушить этот храм – шедевр мировой архитектуры, но сила Божия сохранила его и поныне».

Андрея Боголюбский стал первым из Русских Государей, кто всерьёз озаботился о сотворении на Руси «симфонии двух властей» – гармоничного сочетания власти светской и власти церковной. Для этого он счёл необходимым учредить митрополию Северо-Восточной Руси.

Евдокия Дмитриевна знала, что именно с момента учреждения Праздника Покрова Пресвятой Богородицы Русская Земля находится под Святым Покровом Царицы Небесной.

Вставай же, Русь ! Уж близок час !

Будущее России!.. Оно волнует каждого. Оно не может не волновать. Как заглянуть за горизонт времени? Как узнать, что там, впереди, в загадочном и таинственном завтра? Мы долго шли к горизонту коммунизма, а пришли в звериный капитализм... Всем известно, что горизонт — это линия, которая удаляется по мере приближения к ней, и заглянуть за горизонт времени дано далеко не каждому, это дано святым праведникам Земли Русской, это дано и людям, которых мы называем поэтами. Но дано это только очень немногим поэтам.